Espiritismo, Ciência e Universidade: uma simbiose inafastável

Editorial ECK

O Espiritismo precisa de uma agenda permanente e propositiva, frequentemente oxigenada, para realizar o diálogo com as Ciências e os demais ramos do conhecimento humano, sem o qual se tornará inútil, obsoleto e ultrapassado.

***

“A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo: não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria”.

Kardec (2004:36), “O livro dos Espíritos”, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, Item VII [1].

***

Espiritismo: os primórdios da Ciência Espírita.

Muito se fala na importância do conhecimento espiritual-espírita para a Humanidade. Neste sentido, ficou evidenciado o entusiasmo – quase ufanístico – de Rivail-Kardec, o “fundador do Espiritismo”, no sentido de que os ensinos espíritas iriam se tornar “crença comum” logo nas primeiras décadas do século vindouro ao seu (o vinte, portanto). Em consequência, acreditava o Professor francês que as ideias espíritas teriam, naqueles dias, se disseminado totalmente entre os indivíduos e as coletividades, derivando daí a aceleração do progresso planetário. Por nossa incapacidade de diálogo e interação nos ambientes não-espíritas (marcantemente religiosos), infelizmente, a desejada concretude estimada pelo Professor francês não se efetivou.

Kardec esperava que os espíritas que lhe seguissem, após sua morte, mantivessem a necessária interlocução com importantes instituições ligadas à Educação e à Ciência, justamente porque acreditava que estes dois segmentos, seja isolada, seja associadamente, seriam, historicamente, as molas propulsoras de todas as transformações culturais e revoluções sociais, como destacadas ferramentas da Lei do Progresso (expressa na terceira parte de “O livro dos Espíritos”). Mesmo que tal não tenha ocorrido, estas duas vertentes, a educacional e a científica, prosseguem sendo tais alavancas.

Em artigo recente [2], Marcelo Henrique, coordenador do ECK, destaca que Kardec, em “A Gênese”, reforça o caráter do esforço individual e coletivo de pesquisadores e cientistas, que é resultado do atributo vontade (livre-arbítrio) no envolvimento de atividades que irão resultar da melhoria da vida planetária para indivíduos e coletividades e, em muitos casos, de toda a Humanidade.

O Professor francês, segundo ele, havia destacado que as descobertas científicas concorreriam para o engrandecimento das Leis Universais. Isto porque, semanticamente, dentro da ideia de crença em Deus, os resultados acadêmicos seriam direcionados a constatar a plenitude e a perfeição do Universo, assim como a magnitude das Leis Universais.

A “guinada” de Kardec.

Muito embora tivesse um início bastante promissor, em função da clara e fundamentada proposta filosófico-científica que Kardec compôs para o Espiritismo, o próprio Professor francês deu uma “guinada” em relação ao percurso espírita, sobretudo em face de dois elementos: um, o contexto sociocultural francês e os embates com os conhecimentos religiosos da época (marcantemente os católicos e os protestantes); e, dois, a sua formação pessoal em que se destaca a ligação com a religião familiar (católica) e a de sua iniciação e carreira pedagógica (protestante).

Assim sendo, como comentamos em outro trabalho [3], o Espiritismo, a partir da publicação da obra inicial (“O livro dos Espíritos”, 1857) adentrou num campo conhecido como filosófico-religioso. Já no primeiro livro como, em especial, em três dos que lhe seguiram (“O evangelho segundo o Espiritismo, 1864, “O Céu e o Inferno”, 1865 e “A Gênese”, 1868), Kardec postula sobre questões que eram de titularidade das Igrejas (sobretudo, considerando o locus europeu, a Católica e a Protestante, como espécies representativas do Cristianismo litúrgico). Em “O que é o Espiritismo” (1858), sua segunda obra, Kardec dialoga com um sacerdote, contrapondo as críticas e os sofismas que a autoridade clerical direcionava à Filosofia Espírita.

Assim sendo, mesmo que não fosse objetivo primaz do trabalho de Kardec (em parceria com as Inteligências Invisíveis), em face dos “objetos de pesquisa” ou dos “temas de sua natureza”, o Espiritismo acabou ocupando um papel bastante similar ao das igrejas, em relação às crenças, às dúvidas e às buscas dos indivíduos, tanto os do Século XIX, quanto o dos tempos que lhe sucederam, até chegar aos nossos dias.

O problema, verdadeiramente, não foi se ocupar dos “temas religiosos” ou dos “patrimônios das crenças”, mas, de outro modo, aproximar-se em demasia com a visão comum das religiões cristãs, sobretudo em face da antropomorfização da divindade. Depois de um início promissor, em que encara a Divindade sob o viés filosófico, Kardec se “enamora” com um sem número de textos ditados pelas Inteligências Invisíveis, quase todas vinculadas ao pensamento religioso cristão – em face da identidade com que se apresentam, na forma de personalidades da Igreja Romana – e acaba, também ele, pessoalizando o Criador. Nossa pesquisa [4], nesse sentido, contabilizou 26 (vinte e seis) textos, em “O Evangelho segundo o Espiritismo”, “O Céu e o Inferno” e “A Gênese”, onde estão presentes expressões carregadas de viés religioso cristão – com a presença litúrgica da ideia de pessoalidade Divina.

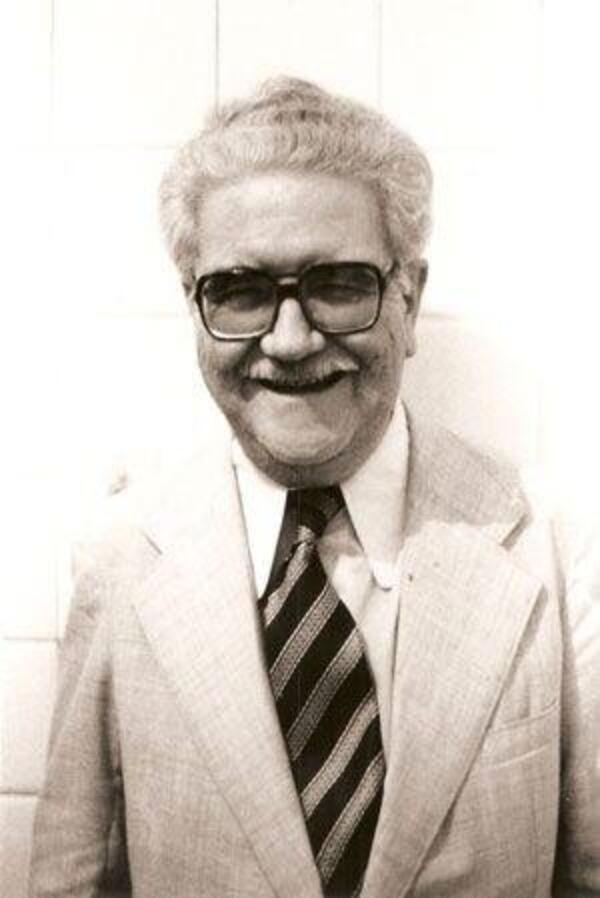

A experiência brasileira pioneira: Herculano Pires.

O tempo passou… E o Espiritismo recrudesceu em sua pátria-mãe (França) e veio aportar em solo sul-americano, com a presença de destacados estudiosos, sobretudo filósofos, no Brasil e na Argentina. Citam-se, pela ordem, Deolindo Amorim e Herculano Pires, aqui, e Cosme Mariño, Humberto Mariotti e Manuel Porteiro, em terras platinas.

Herculano Pires, neste sentido, se constituiu no mais relevante pensador espírita pós-kardeciano, ao tratar da necessidade de uma maior participação dos espíritas em ambientes científicos ditos “oficiais” – isto é, academias científicas, institutos de pesquisa e universidades. Por diversas vezes, o filósofo paulista não só enfatizou essa necessidade de inter-relação entre o meio espírita e o meio científico como, pessoalmente, chegou a fomentar a criação de uma agremiação espírita universitária. Ele e outros intelectuais espíritas, segundo Miguel (2012) [5], incentivaram a criação do Movimento Universitário Espírita – MUE (1961), em São Paulo (SP), que inspirou o surgimento de outros núcleos similares, em distintas cidades e contava com o apoio da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE-SP). De início, a atuação deste segmento foi caracterizada por discursos apolíticos, voltados tanto para a difusão do Espiritismo nas universidades, quanto para a aproximação entre a Filosofia Espírita e algumas das grandes vertentes filosóficas mundiais, como o marxismo. Marcante, também, a atitude de forte oposição às injustiças sociais e à ditadura militar que havia sido instalada no Brasil, a partir de 1964.

Herculano, ainda, chegou a participar de atividades do MUE, na São Paulo (SP) de meados do século passado, além de dirigir um periódico voltado para tais teorias e experimentações, a revista “Pedagogia Espírita”.

Herculano foi, portanto, um cientista filósofo ou um filósofo cientista. Esteve mergulhado no “campo” praticamente a vida toda, como um observador atento. Das observações, teorizou e elucidou aspectos correlacionados à práxis espírita, inclusive para parametrizar o que de equivocado se fazia nas ambiências espíritas, sempre em cotejo com a base teórico-prática de Allan Kardec. Sua atuação marcante, com reflexos até hoje, compreendeu o incentivo e a participação em dois efetivos e essenciais espaços de dialógica e dialética para o Espiritismo: a presença na ambiência universitária e a edição de uma revista científica.

A par disso, Herculano, assim como Kardec, também se constituiu um ufanista quanto ao avanço da ciência espírita perante a ciência material, acreditando que elas se “encontrariam”, ou uma complementaria a outra. Na verdade, como sabemos, a ciência material seguiu e segue progredindo, em função da atividade humana, de pesquisa, experimentação e teorização, enquanto teoria da matéria. A ciência espírita, todavia, ficou praticamente restrita ao tempo originário de Kardec (1855-1869), já que os espíritas não seguiram evocando e interrogando as Inteligências Invisíveis, de forma sistemática, organizada e progressiva. No aspecto filosófico, entretanto, foram possíveis avanços em relação ao pensamento espiritista, por todo o Século XX – com pensadores do quilate do próprio Herculano Pires – e, também, no século em curso.

A importância da Filosofia, enquanto base.

Havia, é claro, a limitação histórico-contextual de Herculano (que desencarnou em 1979) no tocante à reprodução do pensamento científico de grande parte do Século XX, onde as ciências físicas (e não somente a Física) detinham a primazia do conhecimento (científico), em função das pesquisas quantitativas. Muito se avançou e as pesquisas qualitativas, ainda mesmo no século passado, permitiram a valorização das ciências não-físicas, como as sociais. E são nessas áreas que, marcantemente, o Espiritismo enquanto Filosofia Moral pode contribuir significativamente, incursionando sobre os caracteres ético-morais presentes em suas obras fundamentais – e, em especial, na Terceira Parte de “O livro dos Espíritos”, quando expõe sobre as Leis Universais.

A Filosofia, de fato, é o vértice basal do Espiritismo que o identifica no conjunto dos conhecimentos humanos, como Filosofia Espírita. Seja na época de Kardec, como na de Herculano, quanto na nossa, é ela o “campo” em que o Espiritismo mais viceja, a partir de estudos, digressões, apresentações de teorias e, é claro, no sentido da fundamentação da Ciência Espírita, podendo-se falar, como assaz ocorre com qualquer ciência humana, na Filosofia da Ciência do Espiritismo.

De Kardec aos nossos dias, deve ficar em relevância o postulado que define o próprio Espiritismo, como destacou Kardec [6], ao apresentá-la à Humanidade: “O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos Espíritos, e das suas relações com o mundo corporal” (“O que é o Espiritismo”, Preâmbulo – Kardec, 1993:12).

Ninguém mais, portanto, do que Herculano se debruçou sobre a filosofia do Espiritismo, o que levou Humberto Mariotti e Clóvis Ramos [7] a afirmarem que ele seria o “precursor da filosofia do futuro”. Não é à toa que, o próprio Existencialismo que tem em Sartre um de seus maiores expoentes, foi antecipado pelo filósofo paulista, como reforçam os autores acima mencionados: Herculano foi “um precursor da filosofia existencial traduzindo-a em filosofia interexistencial”. Pires, com sua imensa capacidade metafísica de entendimento, conseguiu entabular “que o conhecimento, o ser e o juízo filosófico só se compreendem com uma concepção oniabarcante ao reduzir à unidade substancial o fator determinante de todo saber espiritual e histórico”. A diferença é que o Existencialismo Sartreano é materialista e o Herculanista é espiritualista (Mariotti; Ramos, 1984:14 e 17, destaque do original).

As academias e as pesquisas espíritas.

No âmbito individual, é preciso destacar que, por seus esforços e dedicação, muitos espíritas têm sólidas formação e atuação acadêmico-científica. Produzem, em decorrência, artigos derivados de pesquisas acadêmicas, no ambiente que a Ciência denomina de “campo” e chegam, até, a publicar livros individuais, em parceria ou coletivos, estes últimos geralmente por instituições espíritas ou parceiras.

Em paralelo, há muitos estudiosos, vinculados a diferentes áreas de conhecimento científico, que também se interessam sobre “fatos”, “fenômenos”, “personalidades”, “instituições” e “obras” espíritas, desenvolvendo pesquisas de observação (empíricas), produzindo relatórios de campo e estudos teórico-empíricos que fundamentam a construção e a publicação de artigos em periódicos científicos. Neste sentido, algumas produções estão, inclusive, bem indexadas junto a instituições brasileiras e estrangeiras encarregadas da catalogação, classificação e qualificação das produções, embora, neste caso, não se esteja aquilatar o “produto” espírita, mas a qualidade do pesquisador e do seu trabalho, materializado nos resultados das pesquisas.

Para corroborar o que dissemos acima, basta colocar um verbete vinculado à Filosofia Espirita (exemplos: “mediunidade”, “Espírito”, “Espiritismo”, “alma” (continuar), que os resultados quantitativos irão demonstrar que, enquanto objeto de pesquisa, o Espiritismo (e os conceitos correlatos) interessa a muitos e compõe o campo de muitas ciências.

Também é possível constatar que grande parte desses pesquisadores não possui qualquer vínculo com o chamado “meio espírita”, ou seja, não participa associativamente de nenhuma instituição espiritista. Alguns deles se assumem como “simpatizantes” ou “interessados” nos conhecimentos espirituais-espíritas. Este ponto é, na nossa diagnose, um elemento bastante favorável, no chamado itinerário da pesquisa acadêmico-científica em que se “exige” (valoriza) a independência do pesquisador em relação ao fato pesquisado, mas logicamente sem intentar materializar uma impossível (e descabida) neutralidade (completa).

Neste caso, isto ocorre muito mais em face da atuação singular – solitária, as mais das vezes – do pesquisador, que constrói sua carreira de pesquisador, cientista, analista e professor, do que uma performance coletiva, inclusive motivada por pautas e projetos institucionais. E, portanto, o “mote” de pesquisas a partir de fatos ou conceitos espíritas se situa no rol infinito de temáticas que podem ser escolhidas pelo estudante ou professor, pesquisadores de universidades.

O que queremos dizer é que não há qualquer “prevenção” da parte de programas e instituições universitárias com temas ligados à espiritualidade – seja ela espírita ou não, visto que muitas outras tendências religiosas também se acham presentes em pesquisas neste segmento, como católicos, protestantes, budistas, evangélicos e outros.

A religião como dificultador.

Afastando-se das premissas originais, o Espiritismo no Brasil assumiu, como se sabe nítida feição religiosa, com ênfase para a propaganda de temas correlacionados à fé e a crença religiosa em elementos que pertenciam ao domínio das religiões, especialmente as vertentes cristãs, já que a Doutrina dos Espíritos, como enunciou Kardec, se relaciona diretamente com a Filosofia Grega (Sócrates e Platão), considerando esses dois autores helênicos como precursores das ideias cristãs (Cristianismo) e, por consequência, do próprio Espiritismo [8].

O Espiritismo – enquanto filosofia religiosa e suas instituições – também pode ser objeto de pesquisa em programas acadêmicos. Citam-se trabalhos nas áreas de Ciência da Religião, História, Filosofia, Pedagogia, entre outros. Todavia, não há em geral discussões aprofundadas acerca de aspectos filosófico-científicos espíritas, mas sim estudos de caso e revisões bibliográficas, além de levantamentos historiográficos, o que limita a abrangência das pesquisas.

Precisamos lembrar, também, que o “discurso religioso” do meio espírita é um obstáculo e tanto para a categorização como científicas das questões afetas ao contexto espiritual-espírita. Um destacado exemplo disso é o “deslumbramento” de grande parte dos espíritas com qualquer “notícia” na mídia relacionada a questões espirituais e um aparente exame por parte da “Ciência”. Manchetes como “A Ciência está descobrindo o Espírito”, ou “A Ciência está comprovando o que ensina o Espiritismo”, ou “O Espiritismo está sendo comprovado pela Ciência”, chegam ao limite do absurdo.

Eis, aí, outro ufanismo, lembrando o primeiro destacado no início deste Editorial, que pertenceu a Kardec.

A “Ciência” (humana, material, acadêmica) não poderá, pois, “comprovar” as questões que pertençam ao cenário metafísico (espiritual). Tampouco irá conferir “crédito” às obras espíritas e/ou a teoria espiritista (sobretudo, é claro, se estivermos falando das obras kardecianas, e não de obras mediúnicas de origem discutível e sem qualquer procedimento de aferição do processo mediúnico e das informações trazidas pelas psicografias).

O próprio Pires (2025:36-37) [3] é quem destaca o distanciamento entre a “religião espírita” e as ciências em geral. Mas, prospectivamente sugere ser viável o estabelecimento de uma sintonia para a análise dos problemas fundamentais da humanidade, o que caracterizaria, para ele, a era espírita, que teria como característica estabelecer “pontos fundamentais, para os quais estão convergindo todas as correntes do conhecimento, como nós vimos no campo da ciência, da filosofia e da religião”, favorecendo a aproximação entre os saberes.

A utilidade da temática espírita.

Os trabalhos que têm sido desenvolvidos e publicados em revistas especializadas, científicas, relacionadas a produções acadêmicas – que, como tal, obedecem a regras e critérios tanto acadêmico-científicos como de editoria (qualificação técnica e indexação), porque, ainda que não pareça a princípio, instituições de educação, ensino e pesquisa “competem” entre si na formação de excelentes profissionais (que irão para o mercado, tanto o privado quanto o público) e para a busca de incentivos econômico-financeiros de grandes conglomerados empresariais para as atividades de pesquisa científica.

Em outras palavras, se o “produto” (artigo, ensaio, monografia, dissertação, tese) não possuir a necessária qualidade mínima, ele será auto condenado ao ostracismo e ao descrédito completo. Universidade não é lugar para proselitismo religioso, fique isto bem claro!

Então, obviamente, estudos acadêmicos em sede de graduação e pós-graduação em certas áreas poderão ser (e estão sendo) realizados e, atendendo-se aos regramentos dos programas de ensino das universidades e demais institutos educacionais, irão gerar produtos acadêmicos que irão resultar em títulos universitários (bacharel, licenciado, especialista, mestre e doutor), caso a caso.

Em paralelo, outros estudos também podem ser realizados por discentes e docentes, enquanto pesquisadores das ciências, também sobre temáticas relacionadas ao Espiritismo, produzindo-se tanto artigos científicos para a publicação em periódicos (revistas e Journals), como para submissão/apresentação/defesa em eventos científicos nacionais e/ou internacionais.

Isto, inclusive, tem ocorrido com mais frequência neste século.

A esse respeito, vale resgatar as observações feitas em um trabalho acadêmico [9], que, embora não trate especificamente de Espiritismo, é oportuno por simbolizar a correlação entre distintos conhecimentos humanos, sob a guarida da Ciência. Nele, Queiroz (2022:133) discute se a Parapsicologia é uma Ciência, onde destacamos o seguinte trecho:

“é possível dizer que o critério de Mahner se mostrou adequado para a demarcação da parapsicologia. […] Tais críticas geralmente dirigidas contra a área se resumem na sua falta de replicabilidade, na ausência de teorias que expliquem o domínio de investigação, na má-qualidade metodológica do campo e no conflito do fenômeno com pressupostos filosóficos essenciais à ciência”. Então, torna-se necessário aprofundar, em outros estudos, os “aspectos mais positivos do campo, por exemplo, quais são e como são articuladas as teorias que tentam explicar o domínio de investigação e como se dá a replicabilidade em parapsicologia e como ela se compara com outras áreas científicas”.

É absolutamente imprescindível, neste cenário e contexto, portanto, distanciarmo-nos do pensamento comum e corrente dos espíritas do século passado e que é majoritário no atual – apesar de muitas vozes dissidentes, em minoria, é claro, se manifestarem em sentido diverso. Porque, costumeiramente, há a preocupação “existencial” dos espíritas em geral fica traduzida na expressão “a Ciência (material) comprova(rá) o que o Espiritismo afirmou”, ainda que limitado à conjuntura vigente na segunda metade do Século XIX.

O que precisamos reforçar é a da impossibilidade dos conceitos científicos da materialidade humana se debruçarem sobre fenômenos espirituais ou sobre a própria realidade do Espírito, como se os espíritas esperassem que as ciências em geral validassem as teorias espíritas.

Todas as Ciências, independentemente do objeto de estudos e do método e da epistemologia empregados, perscrutam acerca de fenômenos e leis da matéria, não sendo hábeis, como disse Kardec, para “penetrar” nos elementos espirituais, e vice-versa. Se há um (ou mais) ponto(s) em que as leis materiais e as espirituais se “encontram”, em face da existência do Universo e da causa inteligente que gerou um efeito inteligente, as duas realidades correm em paralelo, com a incidência de parâmetros espirituais sobre a circunstância da existência e da realidade físico-material.

Portanto, esperar que a Biologia, a Física, a Química, a Matemática, a Astronáutica, ou qualquer das ciências tidas como exatas, enveredem sobre questões espirituais é o mesmo que esperar que uma criança de poucos anos de idade, na infância, consiga realizar a programação de um microcomputador ou de um aplicativo de celular.

A Ciência Espírita e o diálogo com as demais ciências: a necessária aproximação entre os saberes.

Lembremos da base espírita, calcada na sóbria e fundamental manifestação de Kardec, para quem o objeto estrito da Ciência Espírita seria o que trata [6]: “da natureza, da origem e da destinação dos Espíritos, e de suas relações com o mundo corporal” (Kardec, 1993:10).

Resta claro, nesta afirmação, qual seria o objeto da Ciência Espírita e o seu distanciamento do das demais ciências. Ou seja, não se pode esperar de nenhuma modalidade científica material que investigue o Espírito ou a natureza transcendental do ser humano, já que as ciências em geral delimitam o escopo da pesquisa para a materialidade do ser e do próprio Universo.

É exatamente o que Kardec afirmou no texto que está no preâmbulo deste artigo, onde se destaca a impossibilidade das ciências em geral de tratarem das temáticas afetas ao Espírito, que é o objeto da Ciência Espírita. E, portanto, o Professor francês, já por volta de 1860 teria acertadamente destacado a independência do conhecimento espírita em relação a qualquer validação ou subscrição de outras ciências, não importando, para a pesquisa espírita, se houvesse ou não chancela de qualquer modalidade científica em relação aos resultados obtidos.

Kardec (2018:49-50) mesmo já destacou isso, em 1868, no item 16, do Capítulo I, de “A Gênese” (edição original, não adulterada), em que consta [10]:

“Da mesma forma que a Ciência propriamente dita tem como objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. […] o Espiritismo e a Ciência se completam; que a Ciência sem o Espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos recorrendo somente às leis da matéria” (marcações nossas).

Ou seja, figura na própria filosofia espírita originária a premissa de que os objetos (das ciências materiais e da Ciência Espírita) são distintos, sendo impossível – do ponto de vista da materialidade – que as ciências físicas penetrem “no campo dos Espíritos”.

As ciências materiais, destarte, se debruçam sobre fatos materiais ou materialmente demonstrados, não se ocupando de questões transcendentais, metapsíquicas, espirituais, – ou, se o quisermos – espíritas. Isto porque a Ciência, por seus métodos, sua principiologia, seus subsistemas de premissas epistemológicas (que fundamentam uma cultura científica específica), e pelo distanciamento em relação ao objeto (descrito acima).

Herculano Pires (2025:20) [3], a esse propósito, afirmou: “Todas as ciências seguiram os métodos físicos de pesquisa e basearam-se sempre nos conceitos físicos para a sua formulação de hipóteses e as suas concepções”.

Isto não pressupõe, no entanto, qualquer isolamento do conhecimento espírita em relação aos demais conhecimentos. Muito pelo contrário. Assim como ocorre em sede de pesquisas da materialidade científica, alguns temas permitem o que se convenciona chamar de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, quando se permite a “conversa” entre distintos ramos científicos. A multidisciplinaridade permite que um mesmo problema científico seja abordado por várias disciplinas, mas sem a necessidade de interação entre elas, consistindo em abordagens estanques e paralelas. A interdisciplinaridade se caracteriza pela interação e diálogo entre as disciplinas, a partir de um objetivo comum, visando respostas a partir do conjunto de conhecimentos. Por fim, a transdisciplinaridade, um conceito mais aperfeiçoado, intenta realizar a integração total entre as disciplinas, possibilitando a criação de um novo domínio de conhecimento que ultrapassa as fronteiras tradicionais.

É exatamente este o ponto essencial deste artigo: permitir que os ramos científicos possam dialogar sobre determinadas temáticas e, neste sentido, favorecer a complementaridade do entendimento sobre questões relacionadas à própria existência.

Voltando ao artigo de Marcelo Henrique (2023:s.p.) [2], ele aponta a imperiosa necessidade do Espiritismo

“dialogar com as Ciências e com os demais ramos do conhecimento humano, sob pena de se tornar obsoleto, ultrapassado, ou limitado a figurar como uma “boa proposta” para a Humanidade, mas que não se converteu em práticas transformadoras das consciências humanas, no sentido de melhor entendimento interpessoal. Kardec, brilhantemente, consagra o princípio progressista e de progressividade das ideias espíritas: “O Espiritismo avançando com a Ciência jamais será ultrapassado”.”

Então, tem-se que será possível, adiante, que alguns princípios que fazem parte da Filosofia Espírita, como a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados, por exemplo, possam ser estudados por ciências materiais, como destacou Herculano (2025:14): “Ora, descobrindo-se então a existência dos mundos espirituais no espaço, nós estamos em face de uma perspectiva inteiramente nova nas ciências e que vem confirmar princípios básicos do Espiritismo” [3].

Espiritismo: uma estrela de amor, como ciência positiva, no horizonte do mundo.

Naquela entrevista de Herculano (2025:44) [3], concedida em 1972 e por nós recentemente interpretada e atualizada, encontramos uma afirmação muito significativa. Diz o filósofo paulista:

“como aquilo que escreveu Humberto Mariotti, o nosso companheiro da Argentina: o Espiritismo está como uma estrela de amor no horizonte do mundo, esperando que todas as correntes do conhecimento cheguem até ela. A ciência está chegando, a filosofia está chegando, a religião está chegando, a estética está chegando, a técnica está chegando”.

Isto corrobora a própria expressão de Kardec (1999:323), expressa na Revue [11], numa dissertação intitulada “O Espiritismo é uma ciência positiva” (nossos os destaques):

“As ideias novas não podem estabelecer-se de repente e sem estorvos. Como lhes é preciso varrer as ideias antigas, forçosamente encontram adversários que as combatem e as repelem, e depois, as criaturas que as tomam pelo avesso, que as exageram ou querem acomodá-las a seus gostos ou a suas opiniões pessoais. Mas chega o momento em que, conhecidos e compreendidos os verdadeiros princípios pela maioria, as ideias contraditórias caem por si mesmas. Já vedes o que aconteceu com todos os sistemas isolados, surgidos na origem do Espiritismo. Todos caíram ante a observação mais rigorosa dos fatos, ou só encontram ainda uns poucos desses partidários tenazes que em tudo se aferram às suas primeiras ideias, sem dar um passo à frente”.

Não é possível, portanto, comportando-se como (mais) uma religião salvacionista, em que seus adeptos se comportam como portadores de uma “verdade”, estabelecer a necessária dialógica com os demais ramos do conhecimento humano. Então, as ideias que são reproduzidas por grande parte dos que se dizem espíritas, com afirmações do tipo “o Espiritismo é o futuro das religiões”, “o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus”, “o Espiritismo é a terceira revelação da Lei Divina” e, para a circunstância local, “o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho”, figuram como óbices intransponíveis para estabelecer, de igual para igual, tratativas e projetos para a transformação social.

Quando Kardec mencionou que as ideias novas varreriam as antigas e ultrapassadas, sua prédica se direcionou à naturalidade do aperfeiçoamento individual e, como consequência, a maturação do coletivo planetário. Neste sentido, não seria, como muitos imaginam, uma “conversão” ou uma “evangelização” dos encarnados, tendo os espíritas à frente, mas um despertar pessoal paulatino, a partir da consciência acerca dos efeitos das Leis Universais sobre cada um de per si.

É por isso, então que Kardec (1999:324) adverte [10]: “para prevenir as consequências da ignorância e das falsas interpretações, é preciso se prender em vulgarizar as ideias justas, a formar adeptos esclarecidos, cujo número crescente neutralizará a influência das ideias errôneas”.

Infelizmente, tais ideias equivocadas, derivadas de falsas interpretações e da ignorância é que tem construído, ao invés de pontes que aproximam, muros que afastam, entre si, as pessoas. Convenhamos que tentar estabelecer diálogo a partir da premissa que simboliza que o Espiritismo possa ser “a verdade”, ou que a fé espírita, por ser esclarecida, conforme se entoa comumente, ao invés de cega, é superior às demais expressões de crença dos indivíduos, resulta em um cenário de resistência aos conceitos da Filosofia Espírita.

A nominada estrela de amor, portanto, tem que carregar amorosidade, empatia e simpatia para, pela razão dos efeitos inteligentes, fazer com que os indivíduos possam despertar o desejo de conhecer e entender as causas anteriores, igualmente inteligentes.

Então, na qualidade de ciência positiva, isto é, com o substrato do positivismo científico (corrente filosófica vigente no tempo de Kardec e ainda relevante para muitas das ciências humanas), Kardec (1999:325-327) assim firma os elementos do Espiritismo enquanto uma ciência positiva, todos egressos da já mencionada pontual dissertação [10]:

1) Não é o Espiritismo “uma concepção individual, um produto da imaginação; não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa”;

2) “Ele tem sua fonte nos fatos da própria Natureza, em fatos positivos, que se produzem aos nossos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava”;

3) Resulta “da observação, numa palavra, uma ciência, a ciência das relações entre os mundos visível e invisível, ciência ainda imperfeita, mas que diariamente se completa por novos estudos e que, tende certeza, tomará posição ao lado das ciências positivas”;

4) O positivismo decorre da premissa de que “toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva, e não puramente especulativa” e “contra os fatos não há negação que possa prevalecer”;

5) “O Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na Natureza. Newton não inventou a lei da gravitação, pois essa lei universal existia antes dele; cada um a aplicava e lhe sentia os efeitos, entretanto, ela não era conhecida”;

6) Também veio mostrar, o Espiritismo “uma nova lei, uma nova força da Natureza: a que reside na ação do Espírito sobre a matéria, lei tão universal quanto a da gravitação e a da eletricidade, contudo ainda desconhecida e negada por certas pessoas, como o foram todas as outras leis no momento de sua descoberta”;

7) A Doutrina dos Espíritos “procurou a explicação dos fenômenos de uma certa ordem, e que em todas as épocas se produziram de maneira espontânea”, sendo-lhe favorável em suas pesquisas “o poder de produzi-los e de provocá-los, até certo ponto”, encontrando “nos médiuns, instrumentos adequados a tal efeito, como o físico encontrou na pilha e na máquina elétrica os meios de reproduzir os efeitos do raio”, em termos, logicamente comparativos sem pretender qualquer analogia”;

8) O Espiritismo “não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sob as vistas”, procedendo “pela via da análise e da observação”, onde, a partir dos fatos “remontou à causa e o elemento espiritual a ele se apresentou como força ativa; ele só o proclamou depois de havê-lo constatado”;

9) Demonstrando, a Filosofia Espírita, ““não por hipótese, mas por fatos, a existência do mundo invisível e o futuro que nos aguarda, muda completamente o curso das ideias” e “a ação do elemento espiritual sobre o mundo material, ele alarga o domínio da Ciência e abre, por isto mesmo, uma nova via ao progresso material”; e,

10) “O Espiritismo conduz inevitavelmente a essa reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral que deve transformar a Humanidade e mudar a face do mundo, e isto simplesmente pelo conhecimento de uma nova lei da Natureza que dá um outro curso às ideias, uma significação a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, e faz encarar as coisas de outro ponto de vista”.

Eis, assim e portanto, a natural sucessão de prescrições kardecianas acerca da Ciência Espírita e do que ela provoca, em termos de raciocínio lógico, em relação aos atos e fatos da existência humana, estabelecendo-se em cada um dos fundamentos de sua Filosofia.

Conclusão.

A compreensão da amplitude do pensamento legitimamente kardeciano ainda permanece longínqua do meio espírita e aquém do almejado, pois a comunidade dita espírita ainda se encontra imersa em um fundamentalismo religioso, relegando, sistematicamente, a ciência e a filosofia para o segundo plano e acreditando misticamente que a transformação individual e coletiva são obras dos Espíritos mais avançados e que o progresso irá ocorrer com, sem ou apesar dos humanos (encarnados).

Todavia, vultos espíritas do passado e pensadores espíritas da atualidade seguem acreditando na permanência do Espiritismo como uma proposta arejada, compatível com o progresso das Ciências – a quem cabe estar ciente dos resultados de pesquisas e teses acompanhando o que o conhecimento científico em distintos ramos apresente – e, também, deve estar aberto a novas investigações baseadas no “laboratório espírita” – isto é, a análise lógico-racional das comunicações mediúnicas.

Estas imperiosas e inafastáveis tarefas dos espíritas, infelizmente, seguem em aberto, já que, desde que aqui aportou, no fim do Século XIX, o Espiritismo brasileiro não as honrou nem as consolidou.

Em paralelo, a difusão da proposta espírita segue tímida e sem alcance, em face da ausência dos espíritas em eventos acadêmico-científicos laicos e em foros sociais importantes, em que se discutem políticas públicas. Vale dizer que, no âmbito das próprias atividades espiritistas, não há discussões aprofundadas, sobretudo em termos da Ciência e da Filosofia Espíritas, em variadas áreas, que possam permitir o diálogo (não-religioso) dos saberes espíritas com outros saberes.

Por outro lado, como desejaram Kardec e Herculano, ao contrário de suas previsões ou orientações, não há espíritas patrocinando a difusão dos princípios espíritas em círculos e ambientes sociais, notadamente os acadêmico-científicos e os político-sociais, capazes de empreender as profundas transformações em nossa civilização, justamente em face da (oportuna) influência derivada da compreensão de seus princípios fundamentais.

O Espiritismo – nem como Doutrina nem como “movimento” – não tem conseguido influenciar os que não são espíritas, justamente por não se propõe a dialogar de forma horizontal e construtiva com as demais correntes de pensamento (filosóficas, científicas ou religiosas). A horizontalidade pressupõe o distanciamento de qualquer “discurso de autoridade” ou “afirmação de superioridade”, justamente por entender que os múltiplos conceitos dos saberes humanos vigem em paralelo, necessitando de uma “costura” que os concilie, naquilo que for possível, logicamente. Neste sentido, é preciso superar um outro pseudoconceito que é o de “verdades espíritas”, para substituí-lo por outro, ainda que decorrente da própria atividade espiritista (com ênfase para sua filosofia e ciência): verdades espirituais interpretadas pelo Espiritismo.

Finalizando este ensaio, que buscou associar Espiritismo, Ciência e Universidade, seguimos na expectativa de que as ideias espirituais-espíritas, ao serem divulgadas na sociedade, em todos os espaços que lhe seja receptivos, assim como a efetiva participação de espíritas em ambientes dialéticos e dialógicos, laicos, sobretudo as academias científicas e os órgãos de representação política, possam influenciar positivamente no progresso individual e coletivo, objetivo, aliás, da própria Filosofia Espírita.

Então, sobretudo nos ambientes acadêmico-científicos, desejamos ver os espíritas investigando e estudando fatos e fenômenos, teorizando, com base em experimentos teórico-empíricos, com metodologia adequada e permitindo a aproximação e o diálogo dos conceitos espíritas com os das demais ciências.

Isto sem jamais esquecer que, em termos de Ciência, devemos falar sempre em evidências, evitando cogitar de provas.

Fontes:

[1] KARDEC, A. (2004). “O livro dos Espíritos”. Trad. J. Herculano Pires. 64. Ed. São Paulo: LAKE.

[2] HENRIQUE, M. (2023) “Deus e a Ciência, a Ciência e Deus: um diálogo possível”. Nova Era. Disponível em: <LINK>. Acesso em 2. Mar. 2025.

[3] HENRIQUE, M.; FERNANDES NETO, M.; SANTOS, N. “O futuro chegou: Análise sobre a “Entrevista para o Futuro”, de Herculano Pires e Jorge Rizzini, 53 anos depois. Disponível em: <LINK>. Acesso em 2. Mar. 2025.

[4] HENRIQUE, M. “O espírito do Espiritismo: progressivo e progressista!”. [No prelo]

[5] MIGUEL, S. N. (2012) “Movimento Universitário Espírita (MUE): Religião e política no Espiritismo brasileiro (1967-1974)”. Dissertação. Campinas: Unicamp.

[6] KARDEC, A. (1993). “O que é o Espiritismo”. Trad. Salvador Gentille. 28. Ed. Araras: IDE.

[7] MARIOTTI, H.; RAMOS, C. (1984). “Herculano Pires: filósofo e poeta”. Trad. Heloísa Pires e Wilson Garcia. São Paulo: Correio Fraterno.

[8] KARDEC, A. “O evangelho segundo o Espiritismo”. Introdução. Item IV. Trad. J. Herculano Pires. 20. Ed. São Paulo: LAKE, 1998.

[9] QUEIROZ, F. L. O. (2022). “A Parapsicologia é Ciência?”. Dissertação. Mestrado em Filosofia. Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá: UFMT.

[10] KARDEC, A. “A Gênese”. (2018). Trad. Carlos de Brito Imbassahy. São Paulo: FEAL, 2018.

[11] KARDEC, A. “Revue Spirite”. Novembro, 1864. Trad. Salvador Gentile. São Paulo: IDE, 1999.

Imagem de wal_172619 por Pixabay